ユダヤ思想家アブラハム・ヨシュア・ヘシェル(1907〜72)は、現代の米国宗教界に多大な影響を与え、ラインホルド・ニーバーは彼の主著『God in Search of Man』を絶賛した。1907年ワルシャワでユダヤ教ハシディズム派の名門に生まれた彼は、ベルリン大学で学位取得後、ドイツでブーバーの後継者になるが、ナチスから逃れて40年春米国に到着。シンシナティーのヒブル・ユニオン・カレッジを経て、四五年からニューヨークのアメリカ・ユダヤ神学校で教えた。瞑想に富み示唆深い哲学書を著すだけでなく、ソ連のユダヤ人の人権擁護運動、ベトナム反戦運動などに身を投じ、六五年のアラバマ州セルマでの黒人公民権運動の際は、キング牧師を励まし、大行進の先頭に立った。ヘシェルの最後の弟子、手島佑郎氏が、恩師の足跡と横顔について語る。

(2010年11月26日、東京・四谷での講演より)

////////////////////////////////////////////////////////////////

最後の弟子

私の名前は「てしま」ですが、静岡から東では「てじま」と呼ばれます。日本はどうも二つの国からできているようで、糸魚川沿いの中央分離帯から西は「てしま」「なかしま」「いした」ですが、東は「てじま」「なかじま」「いしだ」になるようです。もっとも、戦後は人口移動があったので、かなり混在していますが。

自分の名前を違うように呼ばれると、一瞬、不快感を持つかもしれません。同じように、世界の多くの人種、民族も、周囲の人々が自分のアイデンティティーを尊重してくれないときは、不快に思い、摩擦が生じます。一方的な偏見で見られると、互いに不快感を募らせます。だが、アイデンティティーを尊んでくれるような接し方をすれば、争いは起きないものです。

たとえば、隣の韓国と北朝鮮との間で、深刻な争いが始まっていますが、よく考えると「朝鮮半島は一つ」というのはあまりに大雑把過ぎます。歴史をたどれば、むしろ様々な国が連立し、拮抗しています。ですから、韓国の大統領選挙では、地域によって支持者の偏りが激しいのです。また、中国が北朝鮮の後見人のように思われていますが、遼寧省、吉林省、黒龍江省の東北三省は古代では高句麗王国でした。ですから、高句麗系の人にとってみれば、自分たちの国が中国に占領され、民族が分断されているという思いがあります。そういうことを配慮しないで、「北朝鮮の人が中国に脱北した」と言うと、真実から遠ざかってしまいます。

同じように、ユダヤ人についてもワンパターンな見方をするか、複眼的、立体的に見るのかとでは、その様子が自ずと異なってきます。

きょうお話しする私の恩師、ラビ・アブラハム・ヨシュア・ヘシェルは一九〇七年、ポーランドの生まれなので、二〇〇七年には生誕百年でいろいろな行事がありました。私は彼の最後の弟子です。

私のヘブライ大学留学体験

今でこそイスラエルに対する日本人の印象は、概して穏やかで、対立関係にあるパレスチナやアラブ諸国からは、むしろ日本がイスラエル寄りだと批判されることもあります。しかし、私が一九六三年にイスラエルに留学しようとした時、熊本大学の同級生の多くは、イスラエルがどこにあるのかすら知りませんでした。私が留学しようと思ったのは、トインビーが「西洋文明には二つの源流があり、一つはギリシャ・ローマのヘレニズム、もう一つはユダヤのヘブライズムだ」と言っていたからです。しかし、トインビーの『歴史の研究』には、ユダヤ教への言及はほとんどありません。源流なのになぜないのか、私はまずそこに疑問を感じ、自分で行ってみるしかないと思ったのです。当時、小田実氏の『何でも見てやろう』がベストセラーで、割と簡単な気持ちでイスラエルに行きました。

ところが、行ったら地獄でした。言葉が全く分からないのです。英語も満足にできないのに、ヘブライ語の中に放り込まれたのです。朝起きると「ボケル・トーブ」と言われるので、「ボケとは何だ」と腹を立てたのですが、「おはよう」の意味でした。そんな状態から始めて、それでも四年後にはヘブライ大学を日本人として初めて卒業しました。

当初は、ユダヤ神秘主義を学ぼうとしたのですから、大それています。しかも、最初の講読のテキストが、アラム語で書かれている神秘書『ゾハル』でしたので、全く分かりません。困ったあげく、ユダヤ神秘主義研究の第一人者、ゲルショム・ショーレム先生に相談したら、先にヘブライ語と旧約聖書、ユダヤ史全般を学ぶように言われ、二年目から聖書学を専攻しました。あの大学は二科目専攻制でしたので、哲学も専攻しました。卒業前に、そろそろユダヤ神秘主義の勉強を始めたらと勧められたのですが、少し疲れていて、その気になれませんでした。

ところで、一九六五年の夏、大学のキャンパスを歩いていたら、友達のヨナタンが「おいヤコブ」と呼ぶのです。当時、私は「ヤコブ」と名乗っていて、今も海外では「ヤコブ(ジェイコブ)・ユウロウ・テシマ」です。その友達に連れて行かれたのが、ラビ・アブラハム・ヨシュア・ヘシェルの講演会でした。

ヘシェルについて私は何の知識もありませんでしたが、先生が講壇に立った時、身震いするものを感じました。それは、私だけかもしれませんが、非常に強烈な印象でした。そこで、私は、ヘシェル先生が教えているニューヨークのアメリカ・ユダヤ神学校の大学院へ進むことを希望しました。一九七〇年春、一週間ほどエルサレムを訪問したさいに、その旨を私の指導教授に告げると、教授は驚ききました。というのは、一般には知られていないユダヤ神学大学であり、コロンビア大学やハーバード大学よりも遥かに高度なユダヤ学を教えている研究機関だからです。天の導きとはこういうことでしょうか。その私のイスラエルに滞在中に、たまたまユダヤ神学校の学生部長がエルサレムに来られました。会って大学の成績証明書を見せると、九月から入学していいと直ちに入学を許可してくれました。しかし、授業料や生活費をどうするか。これが別な問題でした。

あの頃、イスラエルには少数の日本人しかいなかったことに加えて、大学で知り合った学友にイスラエル政府関係者や軍人が多数おり、彼らを通して、イスラエルの要人とも親しくなっていました。すると、イスラエル滞在の最終日の早朝、当時のイガル・アロン副首相兼外相に呼ばれました。「ヤコブ、どうしているかね?」「秋からアメリカ・ユダヤ神学校で勉強することになりました」と私が報告すると、「ミー・イテン」と言われたのです。ヘブライ語で「それはよかったね」という意味ですが、直訳すると「誰がくれるのか」となります。私はそう取り違えて、「まだ奨学金の決まっていないのが大問題なんです」と話すと、彼は苦笑いして「探してあげるよ」となり、最初の一年間だけ合計五千ドルの奨学金を得ることができたのです。

米国移住当初のへシェル

さて、本題に入ります。ヘシェルは1907年1月11日にポーランドのワルシャワに生まれました。28年にベルリン大学に進み、35年に学位を得ています。ヘシェルの家が属していたユダヤ教ハシディズム派は、黒い帽子にフロックコートでひげを生やし、もみ上げを伸ばして編んでいるのですぐに分かります。深い祈祷による神との出会いと生活での実践を特徴とする保守派の閉鎖的な人たちです。彼はその集団のプリンスだったので、大学という世俗社会に出ることだけで、一族の人々と非常な軋轢があり、「何でそんな穢れた世界に行くのか」と皆に言われました。しかし、彼は自分が学んだことが正しいかどうか、外の世界と照合してみたかったのです。

ハシディズム派の人たちはイーディッシュ語という中世のドイツ語とヘブライ語が混じった言葉を話します。ところが、ワルシャワの普通高校に進むにはポーランド語を、ベルリン大学にはいるには、ドイツ語を知らないといけません。彼は短期間で外国語を習得する天才でもありました。ヘシェルは在学中にマルティン・ブーバーと親しくなり、彼が運営していたフランクフルトのユダヤ人教育センターで講師を務め、ブーバーがナチスから逃れパレスチナに移住すると、彼の後継者に指名されています。しかし、その数カ月後、自分の身も危なくなったとき、幸運にもシンシナティーにあるユダヤ教改革派の大学ヒブリュー・ユニオン・カレッジに招かれ、1940年、米国へ渡ります。二年間、そこで教え、45年秋からアメリカ・ユダヤ神学校で教えることになりました。

ユダヤ教徒は普通、豚肉を食べず、安息日には車に乗らないのですが、改革派はユダヤ教といっても超進歩的で、外見的にはキリスト教徒と変わらない生活をしています。伝統的なヘシェルには、あまりにも開放的で、居心地がよくなかったのでしょう。

ユダヤ教には三つの大きな流れがあります。一つは、ローマ時代から続いている正統派(オーソドックス)で、ハシディズム派はその中の超保守派です。一方、十九世紀初めに改革派がオランダやドイツで始まり、それがあまりにリベラル過ぎたので十九世紀末の米国で揺り戻しとして始まったのが、保守中道派(コンサーバティブ・ムーブメント)です。ニューヨークには中道派のアメリカ・ユダヤ神学校と正統派のイェシーバー大学とがあります。へシェルに提示された俸給はイェシーバー大学の方がはるかに高かったのですが、ヘシェルがユダヤ神学校を選びました。それは、きら星のような碩学がそこにいたからです。学院の礎を築いたソロモン・シェヒターはカイロの古文書を発掘してオックスフォード大学に収蔵した人です。ユダヤ教の伝統に詳しいギンズベルグや、律法学の権威フィンケルスティン、ギリシャ語とユダヤ人との関係を研究していたリーベルマンなどです。この学院は、グッゲンハイムや、日露戦争で日本を支援したヤコブ・シフらによって支援されて、その蔵書はオクスフォード大学と並ぶ内容でした。

しかし、幾分リベラルな雰囲気の学院の中で、中世の香りがするヘシェルはそこでも肩身が狭かったようです。ヘシェルの父親は彼が十歳の時に亡くなっていて、彼は二男でした。長兄はロンドンで学んでいて、ほかに姉妹が二人いました。米国に渡る前、ワルシャワに戻って母と姉妹に別れを告げた六週間後、彼女たちはアウシュビッツに連行されたのです。ナチスがヘシェル一家を捕えに来た時、母親はショックでその場で命を落としました。そうした経緯があるので、ヘシェルは人間を大事にすることの大切さや、暴力や戦争がいかにいけないことかを心の出発点に持っていました。ヘシェルらしい思想は、自分が恐怖からからくも逃れ、神の摂理がどこにあるのか、深刻に考えたところにあります。

米国で最初に出版された彼の本は、東欧のユダヤ人のポートレート『大地は神のものである』です。次が『シャバット』で、ユダヤ人の間で大変な評判になりましたが、印税は支払われませんでした。出版契約書に印税条項が入っていなかったからでした。その後、別の出版社から再版され、いくらかの印税が支払われました。今やヘシェルの本はいくつも邦訳されています。

その後、書いたのが『人は独りではない―ユダヤ教宗教哲学の試み』(森泉訳、教文館)です。この本を読んで、プロテスタント神学の泰斗ラインホルト・ニーバーはじめ多くの人たちは、「これがユダヤ教の心だったのか」「これほど神と近いパッションがユダヤ人にあったのか」と感激しました。ヘシェルは一躍キリスト教徒の間にも影響を及ぼし始めました。その後『人間を探し求める神―ユダヤ教の哲学』などを著します。

社会問題に発言

ニューヨークのコロンビア大学の向かいにユニオン神学校があり、その西にはロックフェラー一族が寄付した美しいリバーサイド教会が、近くに、その隣接値に当時のジュリアード音楽学校がありました。ブロードウェイを挟んで、その向かいがアメリカ・ユダヤ神学校です。ヘシェルは一年間、ユニオン神学校の教授も兼務します。そうした中、彼は米国の問題に関心を示すようになり、ユダヤ教を代表して社会問題に発言する役割を託されるようになるのです。しかし、ユダヤ神学校にすれば、ヘシェルが政治や社会問題に発言するのは、あまり歓迎されませんでした。静かに研究していてくれればいいのです。また、黒人の公民権運動を彼が支持すると、皆が迷惑します。だから、ユダヤ神学校の同僚の多くも、ヘシェルを問題児だと思っていました。

しかし、意外に知られていませんが、ユダヤ神学校は黒人の公民権運動やベトナム反戦運動を行うヘシェルのために事務所を用意し、秘書を付けたのです。そこに、ユダヤ教の度量の広さがあります。一般に、黒いガウンをまとった超正統派のユダヤ教徒は排他的で近寄れないと思われがちです。だが、彼らでさえもキリスト教徒の私を友人として歓迎してくれます。クリスチャンであっても、魂が共感できればいいのです。宗教が共存するためには、そういう要素が重要だと思います。外見ではなく、魂が共感できるかどうかです。ヘシェルは社会運動や政治運動に参加しながら、それを実現していったのです。

一九六四年にバチカンで宗教会議が行われた時には、会議前にローマ教皇パウロ六世と個人的に会見しました。これはヘシェル先生からじかに聞いたことですが、パウロ六世が、「ユダヤ人もいずれキリスト教に改宗して欲しいという私たちの要望があることを認めてもらえないか」と言われ、ヘシェルは「私に改宗しろとおっしゃるのなら、私は死んだほうがましです」とはっきり答えました。すると教皇は、「分かりました」と言って、ユダヤ人をキリスト教に改宗させるという項目を鉛筆で消し、それによりカトリックにおいてユダヤ人改宗条項が正式に削除されたそうです。

そうした事実を知らない人たちは、ユダヤ人なのになぜバチカンに出向き、教皇に会見するのかと批判しました。しかし、その道を極めている人たちは、互いの心を見て、心の中での付き合いを始めるのです。これが、カトリック教会がユダヤ人全般に対する基本方針を百八十度変えるきっかけになりました。ユダヤ人仲間からは馬鹿にされながら、彼はバチカンに行ったのですが、これで歴史が一つ変わりました。

1962年頃に知り合ったのが、マルティン・ルーサー・キング牧師です。黒人に対する人種差別はひどかったので、ヘシェルは人間として許すことができず、ユダヤ教の立場から、黒人の公民権運動を支援し始めました。聖書は、社会制度としての外国人、奴隷の区別や存在を認めています。だが、人間の尊厳という観点で、人種差別をしていいとは言っていません。少なくとも米国が法律で黒人にも人権を認めている以上、公民権を等しく付与すべきだと、へシェルは考えました。既にアラバマ州のセルマで公民権を求める黒人の行進が二回行われていましたが、州知事が派遣した騎馬隊の州兵により参加者は蹴散らされていました。ヘシェルは心を痛め、黒人だけが行進するから蹴散らされる、ユダヤ教やキリスト教の白人も一緒に行進すればいいと考えたのです。そして65年3月にセルマでの黒人公民権運動の大行進を実現させたのです。最前列にキング牧師、プロテスタントのリーダー、カトリックの尼僧、そしてヘシェルが立ちました。黒人と一緒に、白人の宗教家たちが最前列で腕を組んだのでした。

ヘシェル夫人によると、行進に出かける直前に、皆心がひるみ、キング牧師自身が「犠牲者が出るからもうやめよう」と言ったそうです。尻込みするキング牧師に、「私も一緒くのだから、恐れないで」とヘシェル先生は彼を励まし、行進の最前列を、顔を真正面に向けて歩かれました。その行進が黒人に公民権を付与するきっかけになったのです。世の中が変わるためには命を懸ける人がいなければなりません。議論だけでは変わりません。もちろん、暴力はいけませんが。宗教家にとって慈善活動も大事ですが、いざと言う時に天地神明に誓って恥じない行動をする用意があるかどうかが問われます。この時の行動が、ヘシェルを世界の思想史で不朽の存在にしたのです。

ヘシェルの絶筆

私は1970年にアメリカ・ユダヤ神学校に留学し、二年間、ヘシェルの元で学びました。72年春に修士課程を終えた時、先生は私を博士課程学生として拾ってくださいました。同年12月、ベトナム反戦運動で投獄されていたベリガン神父が出獄するのを迎えに、ヘシェル先生は厳寒のメーン州の刑務所に出向き、吹雪の中で午後五時過ぎまで立ちすくんでいました。木曜日に戻り、私が金曜日に会うと、体調を崩していました。日曜日には休暇を取ってロサンゼルスに行くと言っていたのですが、土曜日の朝、家族が気付くと、床の中で亡くなっていました。

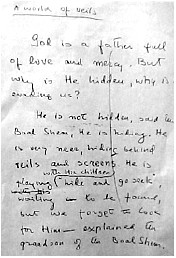

その直前にヘシェル先生が書き上げていたのが『A Passion for Truth(真実への情熱)』という本です。まだ邦訳されていません。同書で先生は、真実に向かい、熱情を持って生きるかどうかを問い掛けています。その18ページに“God is a father full of love and mercy. But why is He hidden, why is evading us? ”(神は愛と恵にみちている父なのに、なぜ隠れ、われわれには見えないのか)という問いかけがあり、“He is not hidden, said the Baal Shem. He is hiding. ”(彼は隠されてはいない、隠れているだけだ、とハシディズムの開祖バアル・シェムは言う。すべてを創造した神が隠されるはずがないのです。では、なぜ神は隠れるのか)

“He is very near, hiding behind veils and screens. He is playing with His children, hide and go seek, waiting to be found, but we forget to look for Him――explained the grandson of the Baal Shem. ”(神は非常に近くにいて、ベールやスクリーンに隠れている。神は人間たちとかくれんぼをして、発見されるのを待っているのだが、私たちは神を捜すのを忘れてしまっている、とバアル・シェムの孫が説明している)。ここにヘシェルの信仰のすべてが語られていると言ってもいいでしょう。ヘシェルの祖先をたどるとバアル・シェムに行き着きます。神が見えないのではなく、私たちが捜していないのです。

私はヘシェルの最後の弟子だったので、先生の死後、部屋に残された書物や論文のカタログ作りを命じられました。その時、ごみ箱の中に丸めて捨てられていた中から、縦に削除の線が引かれた、この個所の手書き原稿を発見しました。皆様には写真でそのコピーを配布しました。ごみ箱は毎週片付けられますから、これが先生の絶筆でしょう。

ヘシェル先生の言うように、人間が神を捜すのをやめてしまっているのです。そうであれば、人間には大きな使命があることになります。真実に生きることは、ただ文字の学問で終わるものではありません。身体と生活を張って、神を探し、道を実践することです。

ユダヤ教の心

彼は素晴らしい記憶力の持ち主で、勧められた本は数時間か一日のうちに読み終え、しかも内容を覚えていました。ローマ時代のユダヤ教神学に関する上下二巻の膨大な本、『トーラー・ミン・ハシャマイム(天来のトーラー、古代ユダヤ教の神学)』には、タルムードをはじめ様々なユダヤの典籍から数多く引用されています。それらを、原典を見ることなく、記憶を頼りに書いたのです。先生は、全部頭に入っていると言っていました。私たちにもそうした記憶力を持てる可能性はあるので、ある意味で希望です。

そういえば、ヘブライ大学では年に一度、聖書を三分割した該博試験が行われます。要するに、聖書についてどれだけ知っているかの試験です。例えば、聖句を挙げて、それがどこにあり、どういう意味かを問います。外国人だからと言って大目には見てくれません。志があれば誰でもできるという考えです。私は無我夢中で勉強し、きちんとパスしました。実際、人間には想像以上の能力があります。問題なのは、自分で自分の能力を小さな枠に入れようとすることです。だから能力も小さくなるのです。

ヘシェル先生は、本を通してユダヤ教の概論ではなく、心を伝えようとしました。米国に来た時、彼は英語が満足にできませんでした。ロンドン時代に書かれた履歴書は、稚拙な英語です。ところが、今やヘシェルの英語は、米国の高校生が読むべき美文の例文集にも入っています。それは、ヘシェルが魂で英語を理解し、魂で習得したからです。

外国語を分からないという人がいます、だが分かろうとしないから分からないというのが本当です。私たちは言葉を知らないで生まれても、親と心を通わせることができました。言語学的に一番難しいのは中国語、その次がアラビア語。そして三番目に難しいのが日本語です。それを日本人は話しているのですから、語学能力がないわけではありません。

最近、日本では「読書百遍意自ずから通ず」が死語になっています。私は一九六三年にヘブライ大学に留学した時には、英語も不十分、ヘブライ語は全くできませんでしたが、日本語と同じように体で覚えました。大事なのは、何か伝えたいというパトス(感情、情感)です。そのうごめきに心を当ててみると、共振して、言いたいことが出てきます。

私はヘシェルのおいの結婚式に招かれたこともあります。大きなホールで、男性と女性の席が衝立で分けられていました。私は異教徒なので女性席に行って写真を撮ることができました。ハシディズム派のラビより偉いレベ(老師)の人たちも、クリスチャンの私を受け入れてくれました。心を開けば通じ、互いのしきたりを尊重すれば付き合えるのです。

ハシディズムは伝統を重んじるあまり閉鎖的になりがちですが、ヘシェルは外の世界にハシディズムの心を伝えたいと思い、外の世界に出ることを選んだのです。

禅とハシディズム

私は学位論文をハシディズムの指導者レベについて書くつもりでしたが、ヘシェル先生の死後、指導してくれた二番弟子のラビ・セイモア・シーゲル教授に、それだとユダヤ人なら誰でも書けるから、日本人の君でなければ書けないテーマにすべきだと言われたのです。そして、ブーバーが禅とハシディズムの比較をしているので、その検証をしたらどうかと勧められました。そこで、「ハシディズムと禅仏教」について書くことになったのです。私は熊本大学時代、座禅会に参加しており、『碧眼録』や『無門関』を持って留学していました。しかし、何度読んでも全く分かりませんでした。

恩師を亡くした後、私は父も亡くし、心の寄る辺を失っていたとき、道元の語録『正法眼蔵随聞記』に触れました。これは日本の宗教文学の傑作の一つです。道元が書いた『正法眼蔵』は難解ですが、『随聞記』は分かりやすい。道元が日本に曹洞宗を伝えた時、弟子たちの筆頭の懐奘(えじょう)が、これまでの禅との違いを道元に聞きながら、それに対する道元の回答を聞き書きしたものです。問題意識を持っている人が、その問題に関する道元の話を書いているので、分かりやすいのです。

『随聞記』を米国で開いて読み始めると、はらはら涙が出てきました。「そうか、宗教を学ぶとはこういうことなのか。求道とはこういう姿勢ですべきなのか」と悟り、道の学び方を教えられたのです。

その中の一節には、こうあります。

「いまだに一大蔵教の中にも、三国伝来の仏祖、一人も飢え死にし、こごえ死にしたる人ありと聞かず。世間衣糧の資具は生得の命分ありて、求めによっても来らず、求めざれども来らざるにもあらず。ただ任運にして、心にさしはさむことなかれ。末法なりというて、今生に道心おこさずば、いずれの生にか得道せん」

道を求めていて、貧しさのため餓死した人の話など聞いたことがないと、道元は断言する。それは貧乏学生の私の心に響き、勇気付けられました。それから、ほかの禅の本も読むと、今度は合点のいくことばかりです。宗教という道の開け方は、そういうものかもしれません。

博士課程の単位取得後、二年間、私はロサンゼルスのユダヤ大学で教えていました。その二年間、UCLAの図書館にある仏教関係の本を、ほとんど読破しました。

私は仏教を誤解していたことが分かりました。キリスト教は仏教を偶像崇拝だと批判しますが、仏像はその背後にある言葉にできない存在を象徴したものです。それに手を合わせるのが仏教の礼拝なのです。それを偶像崇拝と言うのなら、キリスト教のイエスやマリアの像も偶像になります。もっと言えば、言葉自体も偶像でしょう。そんなことに気づかされました。

世俗の中へ

ヘシェルはなぜユダヤ教のラビにならなかったのでしょうか。

ラビの話の多くはたとえ話で、その中から、何を受け取るかは聴衆一人ひとりに委ねられています。彼が愛読していた本の中に、王と王子のたとえがあります。

ある王が、失った宝を見つけるために王子をよその国に遣わしました。王子は素性がばれないように衣服を変え、見事宝を探し出して、王の元に持ち帰りました、という話です。

この王子が人間で、宝は神の教えです。ところが、王子と分かる格好をしていくと、宝は見つかりません。どこにあるのか分からない宝を探すには、自分の外見、ペルソナを捨てなければならない、という教えです。世界の片隅にあるかもしれない、神の光、神の命を拾い上げるのが人間の務めだと、ごみの中から宝を見つけ出すのが人間の仕事だと、ハシディズムでは教えています。

ヘシェル先生が亡くなる一週間前、「先生はなぜハシディズムの指導者にならなかったのですか」と聞いたことがあります。

そもそも、私はニューヨークのブロードウェイで最初にヘシェル先生を見て驚きました。左右の靴が違い、上着が破れていたからです。隣の貴婦人はとてもきれいでした。それがシルビア夫人でした。

ちなみに、ヘシェル先生の誕生日は1月11日、数歳下の夫人も同じ月日で、私も同じ1月11日に生まれています。でも、それは太陽暦だからであって、ユダヤ暦では三人とも誕生日が違います。人間の制度上の一致だけでは、魂の一致にはつながりません。

先のように私が訊ねると、先生は「ユダヤの伝説にもあるじゃないか。モーセはなぜ王宮を出てシナイの荒野に行ったのか。シナイ山でモーセは、柴が燃えているのを見ただけではない。伝説によると、そこで世界が炎に包まれているのを見た。誰が火を消すのかという声が聞こえた時、モーセは私が火を消しますと答えた。それを同じように、今も世界にはベトナムで戦争があり、黒人は公民権を獲得したがまだ多くの問題がある.誰がその火事を消すのか。私には、そうした問題は他人事ではないのだよ」と言われました。

亡くなる直前、1972年のミュンヘン五輪でテロのため、多くのイスラエル人が死んだことに心を痛めていました。その痛んでいる心を世界に伝えることが、癒しの始まりだったのです。そのためには、民衆の間に出て行かないと伝えられません。世界にユダヤ教の心を伝えるために、先生は敢えて世俗の中に出て行ったのです。

神は感じるもの

ヘシェルの思想を簡単に言うと、行動とは飛び跳ねることであり、ただ持続的に進むことではないのです。行動の中にある突き上げるものが、人を動かすというのです。ユダヤ教には多くの戒律があり、不自由な宗教だと思われていますが、ユダヤ人は戒律があるから自分たちのアイデンティティーを守ることができる、と考えています。戒律は身を守る壁、衣服なのです。日本人は戒律がなくて自由のようですが、目に見えない義理や義務で縛られています。言いたいことも言えず、失言をすると政治家は責任を問われます。

ヘシェル先生がベトナム戦争に反対した時、一般の人々は、宗教家は反戦活動をすべきではないと考えていました。「宗教家が政治活動をするのに批判もあるが、どう思うか」との質問に、先生は「政治に最も口を挟んできたのは神様じゃないですか。聖書を読むと、神は何度も政治の在り方に警鐘を鳴らし、王たちを叱っています」と答えています。

人間は言葉にできない神を感じるしかありません。神に出会うというのは、私たちが神に向かい、視線を合わせ、神の鼓動を感じることです。そこから、神とのコミュニケーションが始まります。言葉にできないものは、畏れをもって感じるしかありません。畏れとは、後から感じるもので、神と出会った瞬間は空白の状態です。禅で言えば「無」の境地です。そういう教えがユダヤ教の真髄にあります。神に仕えていると言いながら、自分のエゴで生きている人が多くいます。

霊的な意味、宗教的な真理とは、出会いそのものの中で、感じ感得するものです。自我が強いと、それができません。私は多くの典籍を読み、多くの師にも出会いました。だが、それよりも、最初にヘシェル先生の講演を聞いて驚いたように、天を見上げ、大自然の中で神を感知し、驚く事から多くを学んできました。また、私と心を通わせてくださる人たちとの出会いの中で、神を感じ「もったいない」ことだと思ってきました。日本語の「もったいない」で表現されるものを、私はユダヤ教から学んできました。

私には心の通うパレスチナ人の友人も多くいます。イスラエルとの政治的対立で体が引き裂かれそうな思いもします。いずれにせよ、外的環境だけを整えても、人類の共存や共生は難しいことです。共存できるのは、外側ではなく、心を共有することからではないでしょうか。

////////////////////////////////////////////////////////////////////

てしま・ゆうろう 1942年釜山生まれ。熊本出身。父は「神の幕屋キリスト聖書塾」の創始者・手島郁郎(佑郎氏は80年に現在の同組織から退会)。1967年ヘブライ大学卒業、聖書学と哲学を専攻。77年ニューヨークのThe Jewish Theological Seminary of Americaで博士号(Doctor of Hebrew Literature、ヘブライ学博士)取得。75〜77年ロサンゼルスのUniversity of Judaism講師(聖書学&ユダヤ思想)、〜84年東京でケンブリッジリサーチ研究所勤務。85年ギルボア研究所を開設(ギルボア山は古代イスラエルの士師ギデオンやサウル王にゆかりの山。同山のふもとのキブツで、氏はイスラエル留学当初六ヶ月間を過ごした)。著書は『ユダヤ教の霊性:ハシディズムのこころ』(教文館)、『ユダヤ教入門』、『創世記』、『ユダヤ人のビジネス哲学』、『Zen Buddhism and Hasidism』など多数。 http://homepage3.nifty.com/teshima/